リハビリテーションセンター

挨拶

|

|

笠松 優衣 |

平成28年6月1日から当院リハビリテーション科は、リハビリテーションセンターに改名しまして更なるリハビリテーション医療に貢献いたします。

和歌山県のリハビリテーション基本指針は平成18年11月に策定されました。

これは、障害のある人や高齢者をはじめすべての和歌山県民が住み慣れた地域において、生涯を通じて、できる限り自立した生活を送ることができるよう、疾病の発症、社会的自立に至るまでの過程のなかでそれぞれに応じた適切なリハビリテーションを提供される体制づくりをまとめられました。

当院のリハビリテーションセンターは、急性期リハビリテーションそして回復期リハビリテーション病棟において理学療法、作業療法、言語療法を365日、連続した機能回復訓練社会復帰支援を計画し患者自身の能力向上、生活様式の評価、行政福祉サービスの申請等を行いながら社会全体への復権にむけた取り組みを行っていきます。

特に今年度はロボットリハビリテーションに取り組んでいます。理学療法では歩行アシスト、作業療法ではH-200、言語

療法ではバイタルステム 等最先端医療を提供できるように努力していきます。

下記には、当院リハビリテーションセンターの活動内容となっております。

- 1)地域リハビリテーション広域支援センター (和歌山県指定)

(ア)地域住民のリハビリ相談への対応に係る支援

(イ)福祉用具の意見書、作製の判断、住宅改修の相談に係る支援

(ウ)リハビリテーション関連の講演会の開催 年2回 - 地域包括ケア病棟の開設

リハビリテーションセンター特色

リハビリテーション科技師長 |

リハビリ科紹介

理学療法

理学療法の目的は運動機能の回復を図り日常生活活動(ADL)の改善やQOL(生活の質)の向上に繋げることです。病気やけが、高齢などが要因で起き上がりや立ち上がり、歩くことが不自由になった方に対し適切な運動療法を実施します。病気や障害があっても住み慣れた街で自分らしく暮らせることを目標に取り組んでいます。当科では脳卒中などの脳血管疾患や人工関節置換術などの運動器疾患、内科・外科疾患と多様なリハビリテーションに携わっています。

理学療法士(PT) 一般・地域包括ケア病棟スタッフ(9名)

|

|

|

|

|

理学療法室

窓側は全面ガラスで、太陽の光が降り注ぎます。

作業療法

作業療法は、その人が活き活きとした生活が送れるよう、仕事・遊び・日常的な生活行為などさまざまな「作業」を通して、「こころとからだが元気になる」リハビリテーションの技術です。

当院では、脳梗塞後・骨折後の治療、トイレ動作・食事・着替えなどの日常生活動作、家事や買い物の練習、高次脳機能障害に対するアプローチ、手工芸の余暇活動など、その人らしい生活を送れるように手助けしていきます。

また、手すり設置などの住宅改修・その人に合った車椅子など福祉用具提供・自助具の作成などをアドバイスしていきます。

作業療法士(OT) 一般・地域包括ケア病棟スタッフ(5名)

作業療法室

和室での移動、調理練習など日常で必要な動作を練習します。

言語聴覚療法(本館病棟 2名)

言語聴覚療法では、病気や加齢の影響で飲み込みにくくなる嚥下機能障害、脳の病気により言葉が出にくくなる失語症、集中力や記憶力などが低下してしまう高次脳機能障害、麻痺などで話しづらくなる構音障害などさまざまな障害を呈された方の評価、訓練を行っています。

また、生活場面の動作にもフォーカスを当て実用的な動作獲得に向けての練習を行っており、脳血管疾患後の自動車運転再開に向けての評価等にも取り組んでいます。

特に嚥下機能障害における評価・訓練には力を入れており、従来の訓練法だけではなく様々な機器を用いてのアプローチも行っています。

Pathleader(パスリーダー)

|

嚥下エコー

|

末梢神経に磁気刺激を与え、筋収縮を誘発する機器です。 和歌山県では当院が最初に導入しています。 |

食べ物を飲み込む際に喉に当て、食べたものが通過したか、どの程度喉に残っているかなどを視覚的に確認できます。 |

バイタルスティム

|

舌負荷トレーニング

|

神経心理学的検査(ST所有)

●標準失語症検査(SLTA) ●遂行機能障害症候群の行動評価(BADS)

●標準注意検査法・標準意欲評価法(CAT・CAS) ●WAIS-Ⅲ成人知能検査

●日本版リバーミード行動記憶検査(RBMT)

●コース立方体組み合わせテスト ●レーヴン色彩マトリクス検査

●行動性無視検査(BIT) ●標準言語性対連合学習検査(S-PA)

VE検査VF検査を実施します

|

摂食嚥下外来

現在、予約の診察のみ受け付けております。事前にリハビリテーション科の受付へ 連絡していただき、日時を決定後、紹介状を持参のうえ来院してください。

回復期リハビリテーション病棟

脳血管疾患や整形外科疾患、または、肺炎などの治療中の安静によって、体力が低下した方に対して、一定期間集中的にリハビリテーションを行うための病棟です。

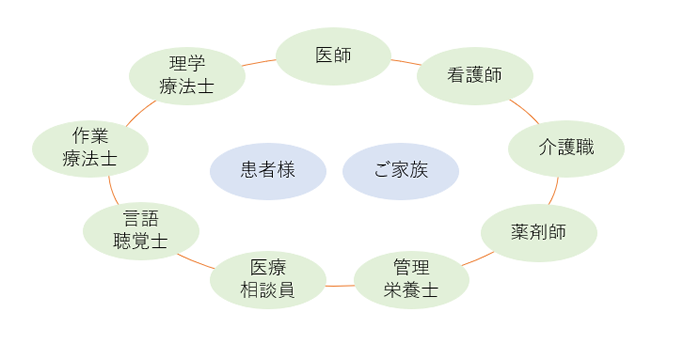

多職種が共同でリハビリテーションプログラムを作成し、効果的なリハビリテーションを行うための病棟であり、起き上がりや歩行などの基本的動作、食事やトイレなどの日常生活動作の向上を目的としたリハビリテーションを行い家庭・社会復帰を目指します。

|

人員

専従医師:1人

理学療法士(PT):7人、作業療法士(OT):4人、言語聴覚士(ST):2人

|

対象疾患 |

1 |

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント術後、脳腫瘍、急性脳症、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 |

高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚髄損傷及び頭部外傷を含む多発外傷 |

|

2 |

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 |

3 |

外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 |

4 |

大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靭帯損傷後の状態 |

5 |

股関節又は膝関節の置換術後の状態 |

回復期リハビリテーション病棟は365日リハビリを提供いたします!!

入院中の悩みとして「週末をはさむとまた動きが悪くなった」、「せっかく力がついたけど、休みで逆戻り」といったことも毎日リハビリテーションを提供することで解消されます。

患者様の活動量を継続的に高め、身体機能を回復させ、早期の家庭復帰を目指していきます。

個々の患者様、御家族様に合ったリハビリテーションを提供いたします!!

患者様の在宅生活状況を把握し、お一人お一人に必要な日常生活動作を導き出し、在宅生活への復帰に最適なリハビリテーションを実現します。

院内のリハビリだけにとどまらず、自宅での動作確認や環境調整など、必要に応じて退院前に院外でのリハビリも実施しています。

定期的にカンファレンスを実施し、患者様の心身機能、活動、参加、リスク、環境等を多職種で共有しリハビリテーションの目標、退院に向けた支援の検討と決定などを話し合い、安全な退院に向けて取り組んでいます。

| 回復期病棟 リハビリ訓練場

|

|

| 回復期病棟 浴室

|